Le Champagne

Le Champagne

Egalement appelé vin de Champagne, c'est un vin effervescent français protégé par une appellation d'origine contrôlée dont la réglementation a nécessité plusieurs siècles de gestation. Son nom vient de la Champagne, une région du nord-est de la France. La délimitation géographique, les cépages, les rendements et l'ensemble de l'élaboration du champagne sont les principales spécificités de l'appellation.

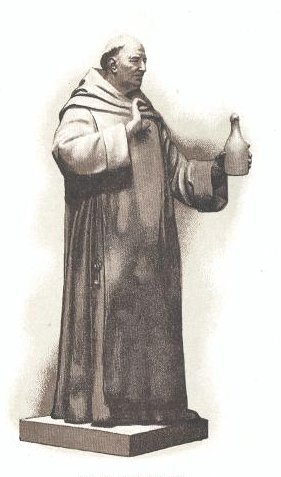

Historiquement, dès le Moyen Âge, cette province a commencé par produire des vins tranquilles, non effervescents. Des vins clairs appelés aussi « nature », dont la renommée commence à dépasser leur région d'origine au XVIe siècle, par l'entremise d'un ambassadeur de renom, le roi Henri IV, puis au XVIIe siècle, grâce aux talents de dom Pérignon (1638-1715), un moine cellérier de l'abbaye bénédictine d’Hautvillers, notamment avec l'assemblage de différents crus et le contrôle de la prise de mousse lors de la deuxième fermentation. Le succès de l'appellation est ensuite allé croissant, passant de 8 millions de bouteilles expédiées en 1850, à 28 millions en 1900 et 323 millions en 2011, le marché ayant atteint 4 milliards d'euros, avec près de la moitié du chiffre d'affaires réalisée à l'export marqué par une forte progression en valeur et en volume

Le champagne est élaboré essentiellement à partir de trois cépages : le pinot noir N, le pinot meunier N et le chardonnay B.

Cinq autres cépages sont également autorisés dans l'élaboration du champagne : ils restent très marginaux sur des aires très limitées (93 hectares seulement2) :

- arbane,

- petit meslier,

- pinot de juillet,

- pinot gris vrai (appelé « fromenteau »),

- pinot blanc vrai.

Le vignoble de Champagne produit surtout des vins blancs mousseux, avec un large éventail de cuvées (spéciales ou non), de millésimes et de flaconnages variés.

Le champagne est une boisson devenue synonyme de fête ou de célébration. Il bénéficie d'un prestige reconnu dans le monde entier, notamment grâce à la protection et à la défense très actives de l'appellation.

Il existe quatre zones de production de raisins qui regroupent les 17 terroirs de champagne.

- La montagne de Reims (département de la Marne) : majoritairement exposés au sud, les coteaux sont implantés sur des sols dont la craie est profondément enfouie. Le cépage dominant y est le pinot noir. Dans les caves de la montagne de Reims reposent des champagnes réputés pour leur puissance, leur charpente et leur noblesse.

- La vallée de la Marne (Marne, Aisne et Seine-et-Marne) : les coteaux sont implantés sur des sols à dominante argilo-calcaire, à tendance marneuse. Le cépage dominant y est le pinot meunier. Les champagnes de la vallée de la Marne, grâce à leur grande diversité, possèdent un séduisant bouquet, du fruité et une grande souplesse.

- La côte des blancs (Marne) : ici, un cépage unique règne en maître : le chardonnay. La craie affleurante y est partout, véritable réservoir d'eau et de chaleur des sous-sols. La Côte des blancs donne naissance à des champagnes prisés, empreints de vivacité et d'esprit, aux arômes légers et délicats, symboles de finesse et d'élégance.

- Le vignoble de l'Aube, sur la côte des Bars (Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine dans l'Aube) : les sous-sols à tendance marneuse y sont principalement plantés de pinot noir. Les champagnes de la Côte des Bars sont des vins de caractère, à la belle rondeur et aux arômes complexes.

Sur un peu plus de trente mille hectares de vigne au total, c'est le vignoble le plus septentrional de France avec 60 à 80 jours de gel par an. Il doit sa richesse à son morcellement, chaque village constituant un cru, c'est-à-dire le produit d'un terroir et d'un climat ; il existe 302 crus. Les plus grandes caves de champagne se trouvent à Épernay et à Reims.

Quelques parcelles de l'appellation champagne (20 ha) se trouvent en Île-de-France dans les communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne (Seine-et-Marne).

En 2012, l'aire géographique de l'AOC Champagne est composée de 635 communes réparties sur les 5 départements de la Marne (51), de l'Aisne(02), de l'Aube (10), de la Seine-et-Marne (77) et de la Haute-Marne (52

Les terroirs champenois sont classés en trois catégories : terroirs non classés, terroirs « premier cru » et les autres qui donnent des champagnes « grand cru ».

Ce classement permet de déterminer le prix à payer au propriétaire de vignes pour son raisin. 100 % correspond au « grand cru » et l'acheteur paye 100 % du prix de référence. De 80 à 89 %, les terroirs sont non classés. De 90 à 99 % il s'agit de premier cru et le prix payé est en conséquence et va de 90 à 99 % du prix de référence du raisin. Autrefois, le classement allait jusqu'à 60 %.

Sur les 324 crus que compte l'aire de production du champagne, seuls 17 ont droit à l'appellation grand cru et 43 à celle de premier cru.

Depuis 2003, une procédure visant à l'extension de la délimitation de l'appellation a été lancée, cette nouvelle aire devrait être établie en 10 ans.

Cette procédure, dont le but est d'intégrer dans l'aire de production du vin de champagne quelques parcelles dûment certifiées d'une quarantaine de nouveaux villages, fait appel aux expertises des historiens pour rechercher des pratiques viticoles anciennes et à celles des géologues pour rechercher les parcelles concernées soit par les marnes du Kimméridgien, les craies blanches du Campanien ou les sédiments du Paléocène, toutes terres qui doivent fonder le sous-sol des terres champenoises dignes de porter la vigne.

La désignation des parcelles devrait sont faites depuis 2009 avec le décret du Conseil d'État entérinant la nouvelle géographie des parcelles supplémentaires. La profession espère ainsi créer 2 à 3 000 nouveaux hectares en vignobles champenois. À 800 000 euros l'hectare, ce chantier devrait ouvrir une période de recours et de chicanes judiciaires — certaines parcelles se sont vendues dernièrement à près de 1,1 million d'euros. De ce fait, ni les habitants, ni les autorités locales n'auront connaissance des localisations des parcelles ni de leur étendue, avant la validation par l'INAO. Selon le CIVC (Comité interprofessionnelle des vins de Champagne) : « Transformer des hectares de blé en hectares de vigne, c'est multiplier par 350 la valeur d'une parcelle cultivable ». Dans les villages, il se murmure qu'à ces prix-là, si le cimetière est installé sur une parcelle intéressante, il ne faut pas hésiter à le déplacer.

Parmi les villages potentiels, se trouvent Courcy, Courdemanges, Fismes, Montmirail dans le département de la Marne, Bouilly, Fontvannes, Javernant, Montgueux dans le département de l'Aube, Marchais-en-Brie dans le département de l'Aisne et Champcourt, Harricourt dans le département de la Haute-Marne. Les premières vignes des nouvelles parcelles devraient être plantées vers 2015, pour une première petite récolte deux ans après. De plus, certains villages déjà sous appellation, pourraient voir leurs surfaces s'agrandir.

Le vin de Champagne est le fruit d'une subtile élaboration effectuée tout au long de sa vinification et qui va donner ses caractéristiques au produit prêt à être consommé. Les choix faits par chaque Maison lors de ce processus détermineront, outre le type de vin, la marque gustative de celle-ci vis-à-vis du public. Les bruts représentent entre 80 % et 85 % de la production, mais il existe une douzaine d'autres variétés de Champagne, dont certains restent confidentiels.

- Le champagne rosé, seul vin rosé français pouvant être fabriqué en assemblant du vin rouge (de Champagne) avec du blanc. Il peut aussi être obtenu en laissant la peau des raisins noirs colorer le jus, aussitôt après le pressurage. C'est la « saignée ». Le champagne rosé, dont la demande s'accroit depuis quelques années, représente moins de 5 % de la production.

- Blanc de blancs : c'est un vin issu du seul cépage blanc, le chardonnay, qui donne un champagne au goût frais et délicat.

- Blanc de noirs : élaboré à partir de raisins noirs, pinot noir ou pinot meunier ou les deux

- Millésimé : soumis à aucune réglementation, le choix de ne sélectionner qu'une année unique dans l'élaboration produit des champagnes atypiques, au caractère marqué et qui ne sont pas forcément dans la lignée habituelle des Maisons, mais dont la grande qualité honore celles-ci. Ils représentent autour de 5 % de la production.

- Brut nature aussi appelé non dosé, ou dosage zéro : catégorie définie par le législateur en 1996, elle implique qu'aucune addition de sucre ne soit effectuée après la prise de mousse, et la teneur en sucre résiduel doit demeurer inférieure à 3 grammes par litre. Dans ce type de vin, le producteur ne peut maquiller un manque de qualité. Il existe un intérêt croissant pour cette catégorie, par simple effet de mode, mais aussi par son côté allégé en sucre.

- Extra brut : de 0 à 6 g/l : Laurent-Perrier est la première maison à avoir mis sur le marché en 1981 un champagne extra-brut en se servant d'une base de vin de 1976. À l'époque, le fromager Androuet avait déclaré que « pour la première fois il avait trouvé un vin qui mettait en valeur son fromage préféré, le vacherin » et Jacques Puisais (en), une sommité du monde de la gourmandise, a dit avoir « trouvé le seul vin capable d'accompagner un havane ».

- Brut : moins de 15 g/l : Alors qu'au XVIIIe siècle la qualité demi-sec était très prisée, en 1876 fut élaboré le champagne brut pour satisfaire les désirs des Britanniques amateurs de vins secs, ce qui n'était pas le cas des Français à l'époque.

- Extra sec (ou Extra dry) : entre 12 et 20 g/l

- Sec (ou Dry) : entre 17 et 35 g/l

- Demi sec : entre 33 et 50 g/l

- Doux : plus de 50 g/l

Lors du dosage : c'est la teneur en sucres de la liqueur d'expédition, utilisée immédiatement après le dégorgement, qui détermine la qualité du vin : brut nature, brut, demi-sec, etc.

La bouteille de champagne classique a une contenance de 75 cl ; elle est plus épaisse et résistante que les bouteilles d'autres vins, afin de pouvoir résister à une pression de gaz de six atmosphères. Le fond du flacon est aussi fortement creusé pour la même raison, ce qui permet au remueur de bouteilles de pouvoir y glisser son pouce et aux adeptes de l'art du « service à la champenoise », de tenir la bouteille par le fond. Une seule marque propose une bouteille à fond plat transparente, il s'agit de la célèbre cuvée « Cristal de Roederer ». Le tsar Alexandre II de Russie, qui craignait pour sa vie, avait exigé ce type de bouteilles afin de vérifier facilement qu'aucune bombe ne soit dissimulée dans le fond de la bouteille.

Les négociants champenois ont créé au XIXe siècle une série de bouteilles de diverses contenances. À noter que, pour les vins de Bordeaux, certains noms de bouteilles correspondent à des contenances différentes des appellations champenoises ; seuls la demi-bouteille, la bouteille et le magnum y sont couramment utilisés, les autres formats sont généralement remplis avec du vin déjà fermenté :

- le huitième : 9,4 cl (inusité) ;

- le quart : 18,75 ou 20 cl (utilisé par les compagnies aériennes et parfois dans les boîtes de nuit) ;

- la demie : 37,5 cl (vendue en restaurant) ;

- le médium : 60 cl (inusité) ;

- la bouteille : 75 cl (la plus vendue) ;

- le Magnum : 1,5 l soit deux bouteilles. L'expérience montre que le vin de Champagne se conserve le mieux dans un magnum, il y vieillit plus lentement, assurant au nectar une excellente longévité. Un magnum de champagne déçoit rarement et il est recommandé au-delà de quatre convives ; à l'opposé, le champagne en demie — et a fortiori en quart — ne bénéficie pas des meilleures conditions de vieillissement.

- le jéroboam : 3 l soit quatre bouteilles, est le plus demandé des grands flacons.

Les contenances supérieures au jéroboam sont très rares, bien que leur dimension et leur esthétique accentuent le caractère festif des événements, les flacons, fragiles et très chers à produire, deviennent rapidement peu pratiques à manipuler. Toutes les bouteilles de contenance supérieure au jéroboam portent des noms bibliques, à l'exception du souverain (26,25 litres) et du primat (27 litres). À noter que, lorsqu'on achète un jéroboam ou un flacon de taille supérieure, rien ne prouve que le premier tirage ait eu lieu dans le flacon reçu.

Les flacons subissent un test de résistance à la pression avant de recevoir le vin. La valeur de référence est de 6 bars, soit 30 à 40 % de plus que la valeur réellement obtenue dans le vin. Le test ne concerne qu'un échantillon pour petits formats (jusqu'au magnum), mais est appliqué à l'ensemble des flacons pour les autres formats. Les explosions de bouteilles (en cave), qui pouvaient encore atteindre 1 à 2 % il y a une cinquantaine d'années, sont désormais extrêmement rares, voire nulles.

Le choix de noms bibliques restent, pour le moment, inexpliqué. Certains ont voulu y voir l'empreinte des familles protestantes qui sont venues s'installer en Champagne. En fait, il semble que la source de cet usage soit beaucoup plus ancienne car, dès les années 1370, on trouve la trace du « jéroboam », appelé « roboam » et du « balthazar » dans l'œuvre poétique d'Eustache Deschamps.

- le réhoboam : 4,5 l soit six bouteilles, qui n'est plus commercialisé depuis 1983 ;

- le mathusalem : 6 l soit huit bouteilles ;

- le salmanazar : 9 l soit douze bouteilles ;

- le balthazar : 12 l soit seize bouteilles ;

- le nabuchodonosor : 15 l soit vingt bouteilles, soit de 120 à 140 flûtes.

Certains négociants ont récemment introduit des flacons aux contenances encore plus extravagantes.

- le salomon : 18 litres, soit 24 bouteilles, créé par la Maison Drappier ;

- le Souverain : 26,25 litres, soit 35 bouteilles ;

- le primat : 27 litres soit 36 bouteilles, créé par la Maison Drappier, fait référence au Primat des Gaules ;

- le melchizédec : 30 litres, soit 40 bouteilles. Ce flacon de 54 kilos, inventé par Michel Drappier, doit son nom à un ancien roi de Salem (aussi orthographié Melchisédec), empli de brut « Carte d'or », a été tiré initialement à dix exemplaires et vendu au prix de 2 925 euros. Fabriqué par un verrier italien, son prix de revient vide est de 750 euros. Chaque année dix exemplaires sont commercialisés.

En 2010, Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) lance un nouveau standard de bouteille, plus légère (835 g. contre 900 g. auparavant) afin de réduire l'empreinte carbone et les frais de transport.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 20 autres membres